Pour une architecture sociale et démocratique.

Contre la démolition et la privatisation du bâti.

Pour une architecture du besoin.

Pour une architecture sociale et démocratique.

Contre la démolition et la privatisation du bâti.

Pour une architecture du besoin.

Le travail de recherche que j’ai mené dans le cadre du mémoire consistait en une autopsie de l’Abri du Marin de Douarnenez. Par cette autopsie, j’ai cherché à démontrer que celui-ci, du fait de sa standardisation, de sa privatisation progressive— puisque le bâtiment pensé initialement comme un refuge pour les marins-pêcheurs, est devenu un immeuble de neuf logements de luxe (et non pas dix pour éviter de devoir y insérer un logement social) achetés par des investisseurs en vue de les louer à des personnes à fort pouvoir d’achat dans une commune où la plupart des habitants, comme dans de nombreuses villes littorales victimes de la spéculation immobilière, peinent à se loger — et, finalement, du fait d’une pensée exempte de toute considération du contexte et de l'environnement, s’était éloigné symboliquement et effectivement de la mer.

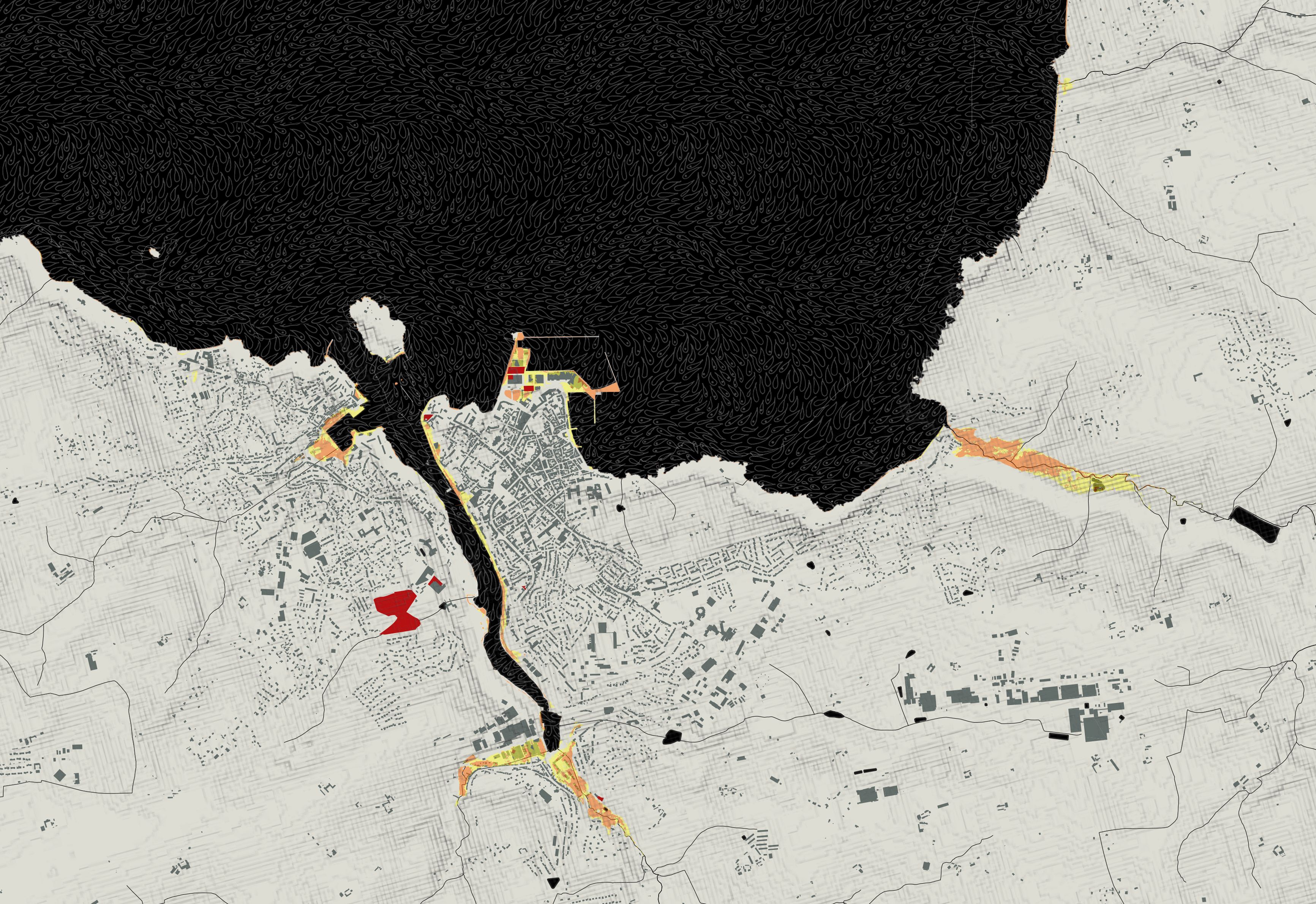

Pour l’exercice du projet de fin d’études, j’ai choisi de traverser la rue et de m’attacher à disséquer, ou autopsier, un nouveau bâtiment qui, lui, toujours à fleur d’eau, est vide d’usages depuis 1997. Ce dernier reflète d’autres problématiques inhérentes au territoire en question : la ville de Douarnenez.

Aux côtés d’autres infrastructures portuaires aux qualités architecturales inégales, le Paquebot, le bâtiment auquel je m’intéresse ici, menace d’être démoli. La mairie est prête à investir des sommes non négligeables pour démolir les autres friches industrielles portuaires du Rosmeur, port de pêche de Douarnenez — environ 50 000 euros par bâtiment — mais pas le moindre centime pour les réhabiliter ou permettre que ces derniers soient occupés, même temporairement. Par exemple, des habitant.es victimes d’un sinistre ont dû être relogés temporairement par la mairie. Alors, la mairie a décidé de les loger dans les gîtes municipaux qui, de coutume, sont loués aux touristes et aux randonneurs pour une très petite somme : un lit pour une nuit dans un dortoir de huit personnes coûte, par exemple, 20 euros. Seuls les touristes avec un pouvoir d’achat plus important pourront se loger pendant l’été tandis que de nombreux bâtiments sont paralysés.

De plus, la mairie fait fi du Fonds Vert, anciennement Fonds Friches, une initiative portée par l’Etat depuis 2021 qui permet d’allouer des budgets aux communes françaises pour la reconversion de leur patrimoine industriel. Au contraire, elle investit, avec la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCIMBO), gestionnaire du bâtiment, de l’argent pour empêcher quiconque le souhaiterait d’accéder au bâtiment.

Par ailleurs, le bâtiment se situe dans une zone qui sera submersible d’ici 50 ans selon le service géologique national (BRGM), sur un polder qu’il faudra abandonner, démolir, ou renforcer, puisque de telles infrastructures montrent déjà largement leurs limites en ce qu’elles ne sont pas pérennes : d’un point de vue matériel, elles s’altèrent dans le temps et et elles sont trop rigides, pas adaptées à la dimension dynamique du trait de côte. Ces dernières répondent d’une logique technosolutionniste obsolète, une logique caractéristique de la pensée moderne qui voudrait résoudre des problèmes écologiques et sociaux en ayant recours à l’innovation technologique et sans se soucier de leurs causes. Ce dont atteste d’ailleurs déjà les travaux qui ont débuté il y a un an sur le terre-plein du Rosmeur sur des ouvrages qui, construits en 1968, ont déjà été renforcés de 2016 à 2019. Il s’agit, d’après les panneaux qui trônent sur le port, de poser de nouvelles défenses, d’installer des vidéoprojecteurs, de réparer le béton. Le montant de l’opération est de 1 250 000 euros HT. Lesquels sont financés par le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille.

Le 6ème rapport du GIEC dit notamment que "Le monde sera confronté à de multiples aléas climatiques inéluctables au cours des deux prochaines décennies avec un réchauffement planétaire de 1,5°C. Le dépassement, même temporaire, d'un tel niveau de réchauffement entraînera des conséquences graves supplémentaires, dont certaines seront irréversibles. Les risques pour la société augmenteront, y compris pour l'infrastructure et les établissements humains sur les côtes de basse altitude".

En effet, les zones littorales semblent figurer parmi les espaces les plus vulnérables au bouleversement climatique tandis que, paradoxalement, elles font l’objet d’une attractivité croissante et qu’elles sont mises en tourisme par les pouvoirs publics locaux.

La mairie n’accorde aucune importance à la mémoire du Paquebot, pas plus qu’à ses qualités, qu’à ses usages passés, ou qu’à son importance comme repère visuel dans la ville. Il est pourtant un landmark. Et, depuis longtemps déjà, les architectes, en autres, militent pour la préservation de la ville et de ses landmarks, littéralement “points de repères”, peu importe que ceux-ci soient des places ou des rues, des parcs ou des éléments paysagers, des bâtiments sans intérêt apparent ou des monuments historiques. En 1965, est votée la New York City Landmarks Law, une loi qui tend à protéger les monuments et les quartiers new-yorkais des prises de décision trop rapides motivées par des intérêts financiers qui détruiraient ou altèreraient les qualités historiques de ces derniers. Cette décision institutionnelle fait suite à un mouvement de mobilisation à New York, porté notamment par un groupe d’architectes-militant.es qui manifeste pour la préservation de la ville suite à la destruction de la Pennsylvania Station. Le groupe, qui se fait appeler AGBANY (Action Group for Better Architecture in New York), se situe à la confluence du modernisme et du postmodernisme et constitué de personnalités importantes de l'époque parmi lesquelles Philip Johnson, Jane Jacobs, et la célèbre première critique d’architecture du New-York Times, Ada Louise Huxtable.

La préservation et le respect de l’histoire des lieux, la critique de la table-rase, sont des revendications qui figurent au cœur de la pensée postmoderne. Cependant, si ce type de discours connaissent aujourd’hui un regain d’intérêt, la démolition, dans le secteur du BTP, est toujours à l’origine d’ ⅓ de la production de déchets à l’échelle mondiale. L’Atelier parisien d’urbanisme (Apur) estime que, d'ici 2030, entre 5 et 9,4 millions de tonnes de déchets s'ajouteront aux 16,6 millions déjà évaluées.

Des mouvements continuent néanmoins de se mettre en place. C’est notamment le cas d’ HouseEurope!, une initiative citoyenne qui revendique la nécessité de faire voter des lois à l’échelle de l’Europe pour favoriser la reconversion, la transformation et la réhabilitation du bâti et pour limiter le recours à la démolition.

Selon les initiateurs du mouvement, “un bâtiment réhabilité, seul, ne sert à rien”. C’est la transformation de la législation qui structure les logiques à l’origine des décisions qui ont trait au devenir des bâtiments vacants qui est la condition essentielle pour tendre vers des modèles plus vertueux.

Par ailleurs, à Douarnenez, ville portuaire située en fond de baie, les besoins en matière de logements et de lieux de réunion, notamment pour les nombreuses associations, sont considérables. La commune est sujette aux logiques de spéculation qui privatisent l’accès au littoral, un phénomène dont l’impact est considérable en Bretagne puisque les résidences secondaires, en Bretagne, représentent 12% de l’ensemble des logements, contre 9% en moyenne en France métropolitaine d’après les données de l’Insee. Douarnenez est donc largement touchée par une logique de mise en tourisme qui entre en conflit avec les besoins vernaculaires et qui engendre des dégâts écologiques tels que la destruction des écosystèmes, le bouleversement de l’équilibre de la biodiversité marine et littorale. De plus, les moyens mis en œuvre pour encourager cette mise en tourisme ne tiennent pas compte de la montée des eaux annoncée par les organismes que sont le Giec ou la BRGM.

De même, les résidents secondaires sont souvent, et c’est le cas à Douarnenez, privilégiés — puisque détenant davantage de capital — par rapport aux autochtones qui se paupérisent du fait de la déprise de la majorité des activités vernaculaires (industrie, agriculture, commerce, culture…). Lesquelles sont progressivement remplacées par des activités destinées au tourisme ou aux personnes à fort pouvoir d’achat.

Selon l’Insee là encore, parmi les ménages français ayant un revenu disponible annuel supérieur à 80 000 euros, 22% détiennent des résidences secondaires tandis que 4% sont seulement détenteurs d’une résidence principale.

Par ailleurs, le rapport de 2023 sur le mal-logement réalisé par la Fondation pour le logement nous dit à ce sujet :

«[qu’]une alerte concerne particulièrement le logement des salariés modestes dans toute la zone littorale qui va de Saint-Malo à Biarritz. Une zone où la pression démographique et touristique élargit la concurrence pour l’accès au logement alors que le développement des résidences secondaires et le recours à Airbnb réduisent l’offre de logement permanent en résidence principale.[...] Le défaut de main-d’œuvre ne touche pas seulement l’hôtellerie-restauration mais aussi le BTP et les services, déstabilisant ainsi les économies locales. Dans les zones littorales de la Nouvelle-Aquitaine, comme dans d’autres territoires attractifs (Côte méditerranéenne, frontière suisse…), les résidences secondaires représentent 22,5 % des logements et jusqu’à 50 % dans les zones les plus touristiques selon l’Insee, accentuant ainsi les tensions sur le marché du logement. Dans des zones plus reculées, comme le Sud-Ardèche, la demande des touristes et des résidences secondaires raréfient le parc privé accessible et ne laisse aux ménages modestes que les logements dégradés.»

Plutôt que d’encourager des systèmes économiques vertueux et viables localement, la mairie privilégie ouvertement des solutions court-termistes à destination des plus riches. Elle choisit délibérément de s’inscrire dans le modèle de l’économie libérale globale régie par une pensée hors-sol plutôt que dans celui du faire-avec, du circuit-court, de la réparation ou de la subsistance.

The buildings despised and sacrificed today are, or would have been, tomorrow’s heritage. We have forgotten, to quote Mr. Langenbach again, that “economics is a social science.” We wonder why the economic formulas produce inhuman cities.

This is the certain way to the blight of the future.

Ada Louise Huxtable, Lessons in Urbicide, 1968.

[Les bâtiments méprisés et sacrifiés aujourd'hui sont, ou auraient été, le patrimoine de demain. Nous avons oublié, pour citer à nouveau M. Langenbach, que « l'économie est une science sociale ». Nous nous demandons pourquoi les formules économiques produisent des villes inhumaines.

C'est le chemin certain vers le fléau de l'avenir]

Un exemple percutant qui me permettra d’en arriver au bâtiment qui m’intéresse est celui des paquebots étrangers qui visitent la baie et stationnent aux abords de Douarnenez depuis que la maire, Jocelyne Poitevin, est au pouvoir.

Il y a l’émission de carbone pendant le stationnement de ces bâtiments, puisque l’on parle aussi de bâtiments en architecture navale, délétère pour l’écosystème sous-marin et pour la pollution atmosphérique. Il y a aussi la pollution sonore et visuelle, les odeurs désagréables qui se répandent tout autour. Les habitant.es, dès lors, sont vent debout et demandent à ce qu’on leur prouve l’impact économique positif que de telles intrusions peuvent avoir sur la vie de la commune puisque ces touristes voyagent all-inclusive. Aussi, exceptés un magnet et un kouign amann, ils ne consomment rien, ou presque, sur place.

Le mois dernier encore, le Paquebot, construit en 1957 et paralysé depuis 1997, voyait un paquebot bien plus moderne et, surtout, occupé, le narguer.

Après avoir mené l’enquête, il s’avère que tout le monde connaît ce bâtiment qui constitue un phare dans la ville : tout le monde sait qu’il a un jour été un restaurant très populaire, mais c’est tout. Personne ne sait à qui il appartient et tout le monde pense d’ailleurs qu’il est encore occupé par des activités liées à l’industrie de la pêche. Il n’en n’est rien : le Paquebot est seulement fermé aux squatteurs potentiels, replié sur lui-même, trop cher et en trop piètre état pour se montrer désirable pour des investisseurs privés, occupé par quelques pigeons et quelques goélands seulement.

Les phénomènes de vacance du bâti sont paradoxalement au coeur de préoccupations des ministères de l’Aménagement du territoire et de la Transition écologique tandis que la Fondation pour le logement, dans son rapport de 2023, nous dit la chose suivante :

«La proposition de loi portée par le parti Renaissance, visant « à protéger les logements contre l’occupation illicite », a été débattue et adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale au mois de décembre 2022. Elle durcit la réglementation sur les squats en proposant de les évacuer sans décision de justice lorsqu’il s’agit d’un logement totalement vide, parfois depuis des années. Elle prévoit même de condamner les occupants de divers locaux, non seulement des logements vides mais aussi des locaux « à usage économique » (bureaux, hangars…), à des peines allant jusqu’à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende. Cette nouvelle loi est particulièrement incompréhensible puisque le phénomène de squats de domicile, surmédiatisé ces derniers mois, touche 170 propriétaires par an d’après l’Observatoire des squats du gouvernement et qu’il peut être traité dans le cadre de la loi existante en trois jours. Mais surtout, personne ne squatte un logement par plaisir. Les auteurs de ce texte de loi souhaitent-ils que les personnes en squats n’aient d’autre solution que la rue alors même que l’on sait qu’elle affecte gravement la santé et a tué 623 personnes en 2021 ?»

What preservation is really all about is the retention and active relationship of the buildings of the past to the community’s functioning present. You don’t erase history to get history; a city’s character and quality are a product of continuity. You don’t get any “enclaves” in quarantine.

Ada Louise Huxtable, Where Did We Go Wrong?, 1968.

[La préservation consiste en fait à conserver les bâtiments du passé et à les associer activement au fonctionnement de la communauté dans le présent. On n'efface pas l'histoire pour avoir de l'histoire ; le caractère et la qualité d'une ville sont le produit de la continuité. Il n'y a pas d'« enclaves » en quarantaine]

S’il m’a été impossible de satisfaire ma première intention, celle d’y organiser une exposition — le syndicat mixte de pêche de Cornouaille, la commune et la CCIMBO se renvoient tous la balle (échanges de mails en attestent) : personne ne sait qui détient le bâtiment tandis que la CCIMBO n’en a que le droit de gestion —, j’ai néanmoins pu le visiter à deux reprises pour en faire le relevé, le redessiner de manière à en constituer une archive et pour filmer ses entrailles de manière à le rouvrir, à le rendre aux habitant.es. Le fait d’archiver ce bâtiment a d’autant plus de sens que l’ensemble de ses archives ont été brûlées dans un incendie en 1999. C’est aussi pour cela que j’ai choisi de réaliser un site internet et d’utiliser la vidéo, deux médiums de communication populaires. L’enjeu qui sous-tend est d’en démocratiser l’accès et, plus largement, de démocratiser le débat architectural qui demeure encore largement réservé à une élite culturelle et sociale, confiné au cœur d’un microcosme encore essentiellement parisien tandis que l’enjeu d’habiter le bâti, la ville, le paysage, est un sujet d’ordre public et national, essentiel pour penser un monde plus juste socialement et écologiquement.

Aussi, pour éviter de perdre du temps à prouver qu’il est aisément réhabilitable — au moins pour un usage temporaire, le temps que l’eau monte et condamne définitivement le bâtiment — en discutant avec des acteurs qui le nient, j’ai préféré proposer une manière de le rendre praticable.

Une proposition, mais il y aurait pu y en avoir d’autres, qui n’a pas pour dessein de programmer le bâtiment, d’y insérer un usage spécifique — ce qui aurait été plus aisé pour concevoir un projet au sens du projet tel qu’il nous est traditionnellement enseigné à l’école — mais qui se veut être une architecture du besoin. Il s’agit là d’un projet-fiction en ce sens qu’il ne pourrait pas être réalisé effectivement du fait de la contrainte des normes françaises. Il est cependant ancré dans le réel et chiffré de manière à pouvoir être réalisé pour moins de 50 000 euros, soit le coût que la mairie pourrait investir pour le démolir.

J’ai fait ce choix pour la simple et bonne raison que je ne me reconnais pas dans l’attitude interventionniste et peu légitime que peut parfois adopter l’architecte en réalisant un projet sans connaissance suffisamment profonde du site, de s a géographie et de ses habitant.es. Par ailleurs, dans ce cas précis, un appel à projets à été lancé par la Chambre en 2020. Des douarnenistes très compétent.es et bien plus légitimes que moi y ont répondu — le bâtiment aurait pu devenir un tiers-lieu lié aux activités et à l’écologie maritimes ou un fish&chips — mais personne n’a jamais reçu la moindre réponse.

Les crises écologique et politique auxquelles nous nous devons de faire face aujourd’hui, traduisent la nécessité de questionner à la fois nos actes et notre impact, nos modes de faire mais aussi nos modes de concevoir. En m’inscrivant parmi les acteurs de la construction, je plaide également la nécessité de remettre nos outils en perspective de manière à réinventer ce que peut être l’architecture aujourd’hui et ce que pourra être celle de demain. Si l’architecture est une discipline éminemment liée à la politique, il convient, je crois, de se demander : Comment ré-engager l'architecture ? Que faire du patrimoine bâti en zone submersible ? Comment l’adapter ou l’occuper le plus longtemps possible ? Faut-il démonter, recycler, rebâtir ailleurs ? Mais alors qu’en est-il de sa mémoire ? Comment aider les habitants à faire le deuil ? Quel travail d'archivage ? Je repense aux cimetières composés de très modestes croix blanches perdues dans la végétation qui tendent à compenser symboliquement les conséquences de l’éradication de ces villages allemands et de toutes ces vies expulsées de chez elles pour permettre d’éventrer la terre, pour en extraire du charbon.

Because we live in a society where practical men of affairs distrust art and consider scientific efficiency the ultimate good, it has been a simple, profitable and esthetically disastrous process to discount the artist-architect and to reduce the art of architecture to a commercial operation.

Ada Louise Huxtable, Park Avenue School Of Architecture, 1957.

[Parce que nous vivons dans une société où les hommes d'affaires pratiques se méfient de l'art et considèrent l'efficacité scientifique comme le bien suprême, il a été simple, rentable et esthétiquement désastreux d'écarter l'artiste-architecte et de réduire l'art de l'architecture à une opération commerciale]

Comment ré-engager l'architecture ?